L’algodistrofia, oggi più correttamente definita come Sindrome Dolorosa Regionale Complessa (CRPS – Complex Regional Pain Syndrome), sindrome di Sudeck o atrofia di Sudek, è una condizione clinica rara, multisintomatica e multisistemica, caratterizzata da dolore cronico, alterazioni vasomotorie, trofiche e motorie, spesso localizzata agli arti superiori o inferiori ed in seguito a un trauma o intervento chirurgico.

Non si tratta di una semplice complicanza post-traumatica, ma di una sindrome complessa in cui coesistono manifestazioni sensoriali, motorie, autonome e trofiche, con un impatto significativo sulla funzione e sulla qualità di vita del paziente.

Classificazione

La classificazione della CRPS si basa principalmente sulla presenza o meno di una lesione nervosa evidente.

Nel tipo I, classicamente noto come algodistrofia classica, il disturbo si sviluppa in assenza di una lesione nervosa identificabile, sebbene sia spesso associato a eventi scatenanti come fratture, distorsioni, immobilizzazioni prolungate o interventi ortopedici minori.

Il tipo II, invece, conosciuto anche come causalgia, è diagnosticato quando la sintomatologia insorge in presenza di un danno documentato a un nervo periferico, come può accadere in seguito a ferite penetranti, interventi chirurgici più invasivi o lesioni nervose dirette.

Nonostante questa distinzione formale, entrambe le forme condividono molte caratteristiche cliniche, suggerendo un meccanismo patogenetico comune, con differenze che riflettono più una diversa intensità o localizzazione del danno che due condizioni completamente distinte.

Recenti studi hanno anche messo in discussione l’utilità clinica di questa distinzione, sottolineando come il trattamento e la prognosi siano spesso simili nei due sottotipi, pur riconoscendo che la presenza di una lesione nervosa documentabile può influenzare la risposta terapeutica e il decorso clinico.

Eziopatogenesi

L’eziopatogenesi della CRPS è complessa e multifattoriale, con meccanismi ancora non completamente chiariti, che coinvolgono l’interazione tra il sistema nervoso periferico, quello centrale, il sistema immunitario e la microcircolazione. L’ipotesi più accreditata suggerisce che, in seguito a un trauma, anche lieve, si instauri un processo di infiammazione neurogenica mediata da neuropeptidi pro-infiammatori come la sostanza P e il peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP), che aumentano la permeabilità capillare e promuovono l’edema, l’iperemia e la sensibilizzazione dei nocicettori.

Parallelamente, si osserva una disfunzione del sistema nervoso simpatico, che in condizioni normali regola il tono vascolare e la sudorazione: nella CRPS questa regolazione appare alterata, con episodi di vasocostrizione, sudorazione asimmetrica e un possibile mantenimento del dolore mediato da meccanismi simpatico-afferenti anomali.

A questi si aggiungono alterazioni del microcircolo, con fenomeni di ipossia e acidosi tissutale, che contribuiscono alla sofferenza locale e alla demineralizzazione ossea osservata clinicamente come atrofia di Sudeck.

Negli ultimi anni, è emerso anche un coinvolgimento del sistema nervoso centrale: l’elaborazione del dolore appare disfunzionale a livello del midollo spinale e della corteccia somatosensoriale, con fenomeni di neuroplasticità maladattiva e rappresentazioni corticali distorte dell’arto colpito.

Infine, i fattori psicologici, in particolare stress acuto o cronico, sembrano amplificare la percezione del dolore e contribuire all’instaurarsi di un circolo vizioso in cui la componente emotiva agisce da moltiplicatore dei segnali nocicettivi.

Non si può escludere una predisposizione genetica in alcuni individui, sebbene al momento non siano stati identificati marcatori specifici.

Fattori di rischio

I fattori predisponenti alla CRPS sono molteplici e riflettono la natura complessa della sindrome, che non dipende esclusivamente dall’entità del trauma ma anche dalla risposta individuale dell’organismo.

Il sesso femminile risulta significativamente più colpito rispetto a quello maschile, con un rapporto stimato di circa 4:1, suggerendo un possibile ruolo degli ormoni sessuali femminili nella modulazione della risposta infiammatoria e del dolore.

Anche l’età rappresenta un elemento importante: la sindrome è più frequente nella popolazione adulta tra i 30 e i 50 anni, mentre è relativamente rara nei bambini, dove, tuttavia, si manifesta spesso in forma più benigna e con una prognosi più favorevole.

Eventi traumatici minori, come fratture, distorsioni, contusioni o interventi chirurgici, soprattutto se seguiti da immobilizzazioni prolungate, rappresentano i principali fattori scatenanti.

È interessante notare come, in molti casi, la CRPS si sviluppi in modo sproporzionato rispetto all’entità del danno iniziale, a dimostrazione del fatto che non è tanto la gravità del trauma quanto la risposta neuro-infiammatoria individuale a determinare l’insorgenza della sindrome.

Anche condizioni preesistenti, come l’ansia, la depressione o una storia di dolore cronico, possono aumentare la suscettibilità, così come un recupero post-operatorio ritardato o inappropriato.

In alcuni pazienti, infine, episodi di forte stress emotivo precedono temporalmente l’esordio dei sintomi, suggerendo un’interazione fra fattori psicosomatici e neurofisiologici nella genesi della patologia.

Sintomi e stadi clinici

La CRPS si presenta con un quadro clinico estremamente variabile e sfaccettato, ma l’elemento cardine è sempre la presenza di un dolore continuo, di intensità elevata e apparentemente sproporzionato rispetto all’evento scatenante. Questo dolore è spesso descritto dai pazienti come bruciante, trafittivo o urente, e può essere accompagnato da una marcata iperalgesia e da allodinia, cioè una risposta dolorosa a stimoli normalmente innocui, come il semplice sfioramento della cute.

L’evoluzione clinica tende a seguire un decorso che, sebbene non sempre lineare, può essere suddiviso in tre fasi progressive, ciascuna con caratteristiche distinte.

Nella fase iniziale, detta acuta o infiammatoria, che si manifesta nelle prime settimane dall’esordio, il dolore è spesso associato a edema locale, aumento della temperatura cutanea, eritema e sudorazione anomala. In questa fase predominano i segni vasomotori, con variazioni di colore e temperatura della pelle che possono alternarsi rapidamente, e l’arto interessato appare spesso caldo, gonfio e ipersensibile.

Se non trattata in modo adeguato, la sindrome evolve verso una fase intermedia, definita distrofica, in cui il dolore tende a diventare più costante e profondo, e iniziano a comparire segni di atrofia muscolare, rigidità articolare e alterazioni trofiche più evidenti come fragilità ungueale, osteoporosi localizzata, perdita dei peli e una progressiva riduzione della funzione motoria. Il paziente può riferire difficoltà nei movimenti fini e una sensazione di pesantezza o rigidità dell’arto colpito.

Nella fase più avanzata, cronica o atrofica, si instaurano danni tissutali irreversibili, con marcata atrofia cutanea e muscolare, contratture articolari, deformità e riduzione drastica della mobilità. Il dolore, in questa fase, può persistere nonostante il trattamento, diventando refrattario e contribuendo allo sviluppo di disabilità permanente. La cronicizzazione è spesso accompagnata da alterazioni dell’immagine corporea e da disturbi dell’umore, in un circolo vizioso che aggrava ulteriormente il quadro clinico.

Tuttavia, è importante sottolineare che non tutti i pazienti attraversano tutte le fasi, e l’evoluzione può essere arrestata o invertita se l’intervento terapeutico viene avviato precocemente.

Caricamento…

Diagnosi

La diagnosi della CRPS rimane fondamentalmente clinica e si basa sul riconoscimento tempestivo di una combinazione di sintomi e segni tipici, spesso in assenza di alterazioni strutturali evidenti nelle prime fasi. La mancanza di un test diagnostico univoco rende necessaria un’attenta anamnesi e una valutazione accurata, volta a escludere altre condizioni che possono simulare un quadro simile.

I criteri di riferimento a livello internazionale sono i Criteri di Budapest, sviluppati per aumentare la sensibilità e la specificità diagnostica. Essi richiedono:

- dolore continuo sproporzionato rispetto al trauma;

- manifestazioni cliniche riconducibili ad almeno tre delle quattro categorie sintomatologiche:

- sensoriale (iperalgesia, allodinia);

- vasomotoria (asimmetria di temperatura/colore cutaneo);

- sudomotoria/edema;

- motoria/trofica (debolezza, tremori, alterazioni ungueali).

La diagnosi viene confermata se, al momento della valutazione, almeno una manifestazione oggettiva è riscontrabile in due di queste categorie.

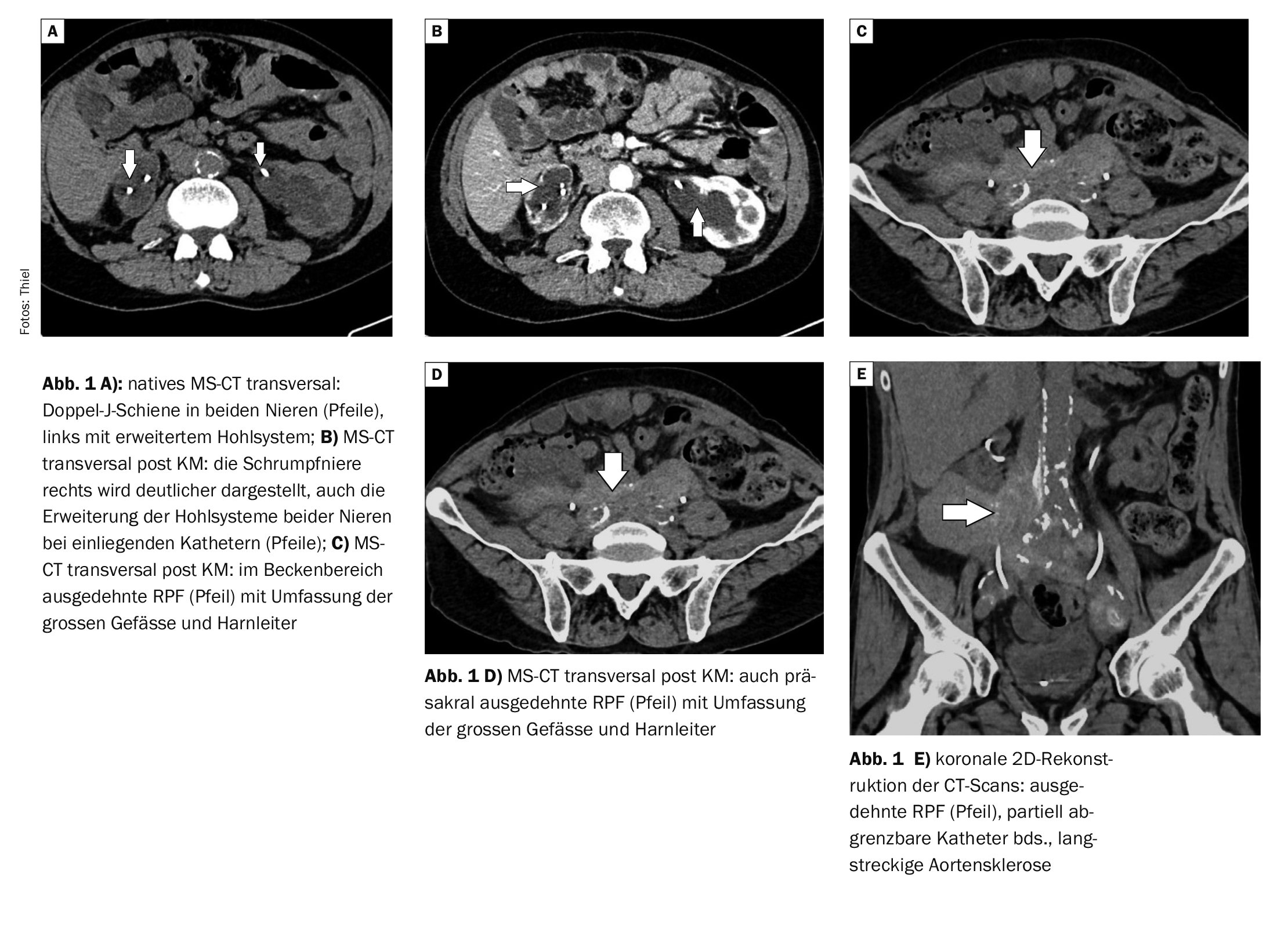

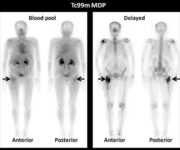

Accanto all’esame clinico, alcuni strumenti di imaging e diagnostica funzionale possono supportare il sospetto diagnostico, soprattutto nei casi dubbi o nelle fasi iniziali. La scintigrafia ossea trifasica rappresenta una delle indagini più sensibili e specifiche per la diagnosi precoce della CRPS. Essa consente di rilevare alterazioni del flusso ematico e del metabolismo osseo anche prima che queste diventino evidenti alla radiografia convenzionale. In particolare, nella fase tardiva della scintigrafia si osserva un aumento dell’uptake dell’isotopo a livello dell’area colpita, indice di una iperattività osteoblastica compatibile con un processo algodistrofico.

Altri esami come la radiografia standard, la risonanza magnetica o l’ecografia possono essere utili per escludere diagnosi alternative o per evidenziare segni indiretti come l’osteoporosi localizzata (atrofia di Sudeck), che si manifesta in fase più avanzata.

Tuttavia, nessun esame strumentale da solo è dirimente: è sempre l’integrazione tra clinica, imaging e giudizio specialistico a guidare la diagnosi definitiva.

Terapia

Il trattamento della CRPS richiede un approccio precoce, integrato e multidisciplinare, in quanto non esiste una singola terapia risolutiva efficace per tutti i pazienti. La gestione ottimale combina interventi farmacologici, riabilitativi e, in casi selezionati, tecniche avanzate di neuromodulazione o terapie fisiche mirate.

L’obiettivo primario è interrompere il circolo vizioso di dolore, disfunzione e disabilità prima che il quadro clinico si cronicizzi e si stabilizzino le alterazioni tissutali irreversibili.

Dal punto di vista farmacologico, uno dei capisaldi della terapia è rappresentato dai bifosfonati, in particolare il neridronato, che ha mostrato un’efficacia significativa nel ridurre il dolore e migliorare la funzione articolare, soprattutto se somministrato nei primi mesi dall’esordio. Questo farmaco, approvato (approvato dall’AIFA), somministrato per via endovenosa o intramuscolare, agisce inibendo il riassorbimento osseo e modulando l’infiammazione a livello tissutale. Gli antinfiammatori non steroidei e i corticosteroidi possono essere utili nelle fasi iniziali per contenere l’infiammazione e l’edema, mentre in presenza di dolore neuropatico resistente si ricorre spesso a farmaci come antidepressivi triciclici, inibitori della ricaptazione della serotonina e noradrenalina, oppure antiepilettici come il pregabalin o la gabapentin. Tuttavia, la risposta è spesso parziale e richiede un’attenta personalizzazione della terapia.

Parallelamente, la fisioterapia gioca un ruolo imprescindibile nel recupero funzionale, anche quando il dolore è ancora presente. Tecniche come la mobilizzazione attiva precoce, gli esercizi propriocettivi e la terapia speculare (mirror therapy) sono fondamentali per prevenire la rigidità articolare e le contratture. È importante evitare le manipolazioni passive forzate, che possono aggravare i sintomi.

In alcuni casi, soprattutto nei pazienti refrattari o nei quadri più severi, si può ricorrere a terapie avanzate come la neurostimolazione elettrica (FREMS) o l’ossigenoterapia iperbarica, che hanno dimostrato benefici nel ridurre l’intensità del dolore e migliorare l’ossigenazione dei tessuti.

Anche approcci psicologici, come la terapia cognitivo-comportamentale, possono essere indicati nei pazienti con comorbidità emotive o nei casi in cui l’ansia e la depressione interferiscono con il percorso riabilitativo.

Il successo terapeutico dipende dalla rapidità dell’intervento, dall’aderenza del paziente e dalla capacità di integrare competenze diverse per affrontare una sindrome che coinvolge simultaneamente aspetti neurologici, infiammatori, motori e psicosomatici.

Prognosi e prevenzione

La prognosi della CRPS è estremamente variabile e dipende in larga misura dalla tempestività della diagnosi e dall’avvio precoce del trattamento. Nei casi riconosciuti nelle fasi iniziali, in particolare nel primo stadio infiammatorio, la risposta terapeutica può essere molto favorevole, con una remissione completa dei sintomi nel giro di pochi mesi.

Tuttavia, se la sindrome progredisce verso le fasi distrofica o atrofica, la probabilità di sviluppare una disabilità funzionale permanente aumenta sensibilmente.

Una percentuale non trascurabile di pazienti, purtroppo, evolve verso una condizione di dolore cronico refrattario, con limitazioni significative nelle attività quotidiane, perdita di autonomia e ripercussioni sul benessere psicologico.

Il decorso clinico può anche essere influenzato da fattori individuali, come la presenza di comorbidità psichiatriche, un’eccessiva immobilizzazione dopo il trauma, oppure una risposta infiammatoria particolarmente accentuata.

È interessante notare come la CRPS, pur essendo una condizione dolorosa e debilitante, possa talvolta andare incontro a remissione spontanea, soprattutto nei pazienti giovani o nei casi legati a traumi lievi. Tuttavia, questa evenienza non può essere prevista con certezza, il che rende fondamentale intervenire precocemente per evitare esiti sfavorevoli.

Sul fronte della prevenzione, alcune strategie si sono dimostrate promettenti. L’uso profilattico della vitamina C nei giorni successivi a fratture o interventi chirurgici ortopedici è stato associato a una riduzione dell’incidenza di CRPS, verosimilmente grazie alla sua azione antiossidante e modulatrice della risposta infiammatoria.

Altrettanto importante è promuovere una mobilizzazione precoce e controllata dell’arto colpito, evitando immobilizzazioni prolungate non necessarie, che possono innescare o aggravare la cascata disfunzionale responsabile della sindrome.

Un adeguato supporto psicologico nei pazienti a rischio, soprattutto in presenza di eventi stressanti o fragilità emotiva, può infine contribuire a modulare la percezione del dolore e migliorare l’adesione alle terapie.

Fonti: