L’approccio al paziente in fase terminale in Italia è definito da un solido contesto etico e legislativo, volto a garantire il diritto fondamentale alla dignità e all’autodeterminazione. Questo inquadramento normativo non è un mero riferimento procedurale, ma rappresenta una scelta strategica di civiltà per assicurare che ogni individuo, nella fase più vulnerabile della propria esistenza, possa essere sollevato dalla sofferenza, nel pieno rispetto della propria volontà.

Il quadro di riferimento poggia su pilastri legislativi di primaria importanza:

- articolo 32 della Costituzione Italiana: sancisce il diritto alla salute che, nella sua interpretazione evolutiva, include il diritto a non soffrire inutilmente, fondando la legittimità dell’accesso alla terapia del dolore e alle cure palliative;

- legge 38/2010: “disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore”, una legge che struttura e rende esigibile su tutto il territorio nazionale il diritto a ricevere cure finalizzate al controllo del dolore e degli altri sintomi;

- legge 219/2017: norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT), che rafforza l’autodeterminazione del paziente, permettendogli di esprimere le proprie volontà in merito ai trattamenti sanitari, inclusi quelli da attuare nella fase finale della vita.

A rafforzare questo impegno, nel 2021 la SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva) ha pubblicato un manifesto sociale contro il dolore, sottolineando ulteriormente l’importanza istituzionale e clinica di questa materia.

In questo contesto, si definisce paziente terminale un individuo con un’aspettativa di vita breve. Per tale paziente, l’obiettivo primario dell’intervento medico cessa di essere la guarigione e si concentra sul controllo effettivo dei sintomi, al fine di migliorare il più possibile la qualità della vita residua.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce le cure palliative come:

"la cura attiva totale dei pazienti la cui malattia non risponde più al trattamento. Hanno la priorità il controllo del dolore e di altri sintomi e i problemi di carattere psicologico, sociale e spirituale. L'obiettivo delle cure palliative è quello di offrire una migliore qualità della vita ai pazienti e ai loro familiari”.

I principi fondamentali che guidano l’applicazione delle cure palliative sono:

Now loading…

- affermare la vita e intendere il processo di morte come normale: questo principio implica che le cure palliative non accelerano né pospongono artificialmente il decesso, rifiutando sia l’accanimento terapeutico sia pratiche eutanasiche;

- valorizzare il controllo del dolore e la gestione dei sintomi: l’obiettivo è raggiungere e mantenere un livello ottimale di comfort, agendo proattivamente sulla sofferenza fisica e psicologica;

- integrare aspetti psicologici e spirituali: la cura non si limita al corpo, ma considera la persona nella sua interezza, affrontando le sue paure, speranze e bisogni esistenziali;

- offrire un sistema di supporto per il paziente: l’assistenza è finalizzata a permettere al paziente di vivere nel modo più attivo possibile fino al momento del decesso, rispettando gli obiettivi e le priorità da lui stesso stabiliti;

- aiutare la famiglia durante la malattia e il lutto: la famiglia è considerata un’unità di cura. Le sue difficoltà e i suoi dubbi vengono identificati e supportati, riconoscendo che il processo del lutto inizia ben prima della morte del congiunto;

- richiedere un approccio multidisciplinare: la complessità dei bisogni richiede l’intervento coordinato di diverse figure professionali (medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, etc.);

- ricercare una migliore qualità della vita: questo concetto è soggettivo e può essere definito solo dalla persona malata, modificandosi nel tempo in base alle sue condizioni e priorità.

Sebbene le cure palliative abbiano avuto origine in ambito oncologico, il loro campo di applicazione si è esteso a tutte le patologie inguaribili in fase terminale, tra cui l’HIV, le insufficienze d’organo (renale, cardiaca, epatica) e le malattie dei motoneuroni.

Gestione dei sintomi prevalenti

La gestione sintomatologica rappresenta il cuore dell’intervento palliativo. Un controllo efficace dei sintomi è il fondamento per preservare la dignità e la qualità di vita del paziente, costituendo l’obiettivo primario dell’assistenza medica in questa fase. La sofferenza, sia fisica che psicologica, se non controllata, può annullare la capacità del paziente di relazionarsi, comunicare e vivere attivamente il tempo che gli resta.

I sintomi più frequenti nel paziente terminale si possono classificare come segue:

- sintomi fisici:

- dolore

- affaticamento e stanchezza

- dispnea

- secchezza delle fauci

- anoressia

- nausea e vomito

- stipsi

- tosse

- edema alle estremità

- insonnia

- prurito

- diarrea

- disfagia

- vertigini

- perdita della libido

- incontinenza fecale e urinaria

- sintomi psicologici:

- ansia

- depressione

- perdita della speranza

- perdita del senso dell’esistenza

- irritabilità

- mancanza di concentrazione

- disorientamento

- sindrome confusionale (delirio)

Now loading...

Il dolore

Il dolore è un’esperienza intrinsecamente soggettiva, influenzata dalle circostanze, dalla percezione e dallo stato fisiologico del paziente. La sua valutazione richiede un approccio multidimensionale, classificandolo in base a durata, patogenesi (nocicettivo o neuropatico), localizzazione, decorso e intensità.

| Caratteristica | Dolore nocicettivo (somatico e viscerale) | Dolore neuropatico |

|---|---|---|

| Meccanismo | Attivazione dei recettori somatici (pelle, muscoli) o viscerali. | Lesioni sul SNC o delle vie nervose periferiche. |

| Stimoli | Stimoli somatici, spasmo della muscolatura liscia, distensione, ischemia. | Stimolo diretto del SNC o delle vie nervose periferiche. |

| Localizzazione | Somatico: ben localizzato, può irradiarsi lungo i nervi somatici. Viscerale: diffuso, mal localizzato, può irradiarsi a distanza. | Emerge dal territorio lesionato e si irradia alle aree adiacenti. |

| Descrizione | Somatico: pungente, pulsante, acuto. Viscerale: sordo, profondo. | Pungente, bruciante, parossistico, lancinante. Spesso associato a parestesie, disestesie, allodinia. |

| Risposta agli Oppioidi | Somatico: buona. Viscerale: molto buona. | Regolare* |

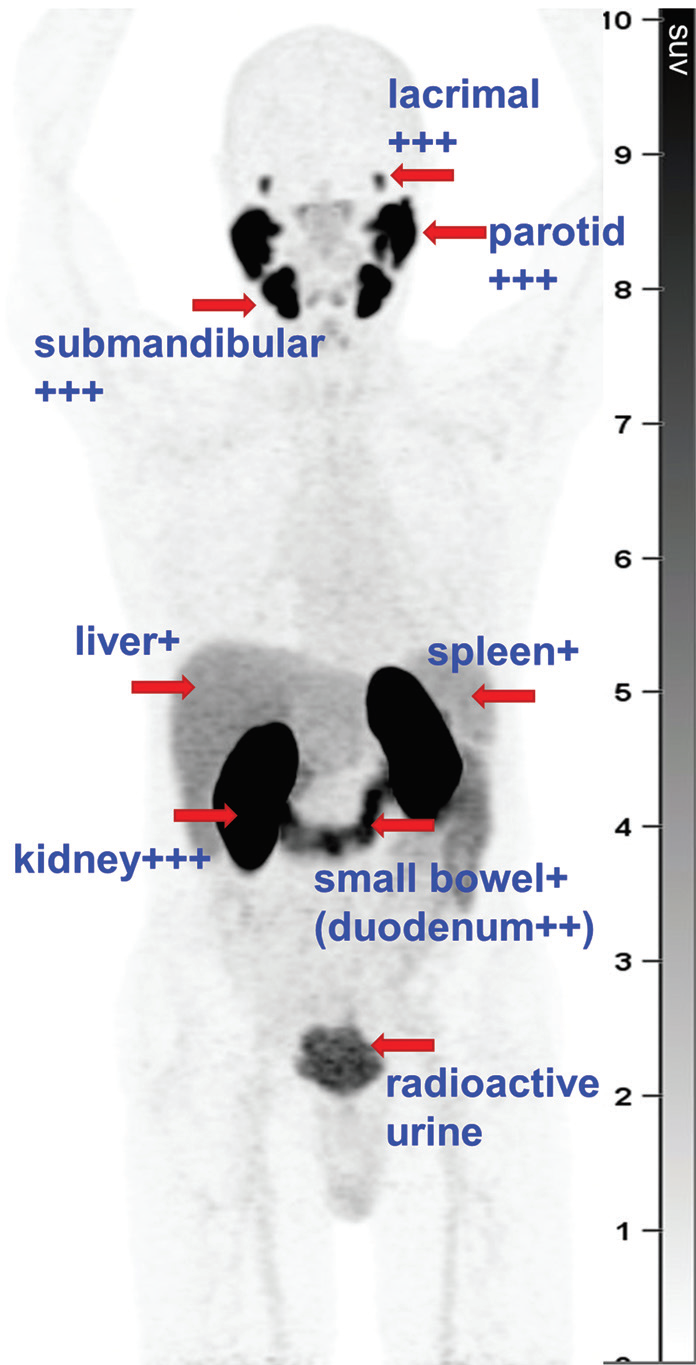

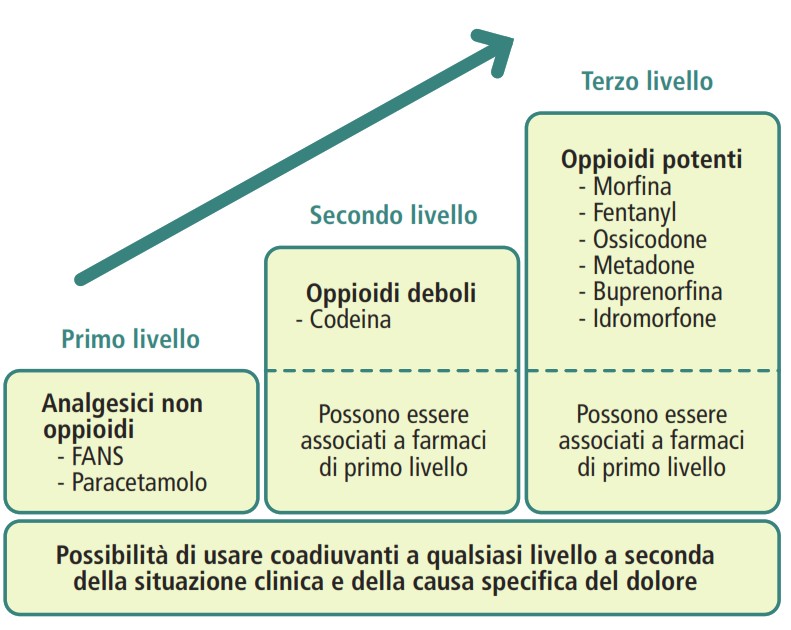

La strategia farmacologica per il controllo del dolore segue la scala analgesica a 3 gradini dell’OMS, un approccio progressivo che prevede anche l’uso di farmaci adiuvanti a ogni livello.

Now loading…

- Primo gradino (dolore lieve-moderato):

- dolore nocicettivo: si utilizzano analgesici non oppioidi come Paracetamolo e FANS (es. ibuprofene, ketorolac). È fondamentale ricordare che i FANS presentano un “effetto tetto”: superata una certa dose, non si ottiene un aumento dell’efficacia analgesica, ma solo un incremento degli effetti avversi;

- dolore neuropatico: oltre ai FANS, si impiegano farmaci adiuvanti specifici come antiepilettici (gabapentina, pregabalina), antidepressivi (amitriptilina, duloxetina) e corticosteroidi. Per il dolore da metastasi ossee, la somministrazione di bisfosfonati può avere un importante scopo antalgico.

- Secondo gradino (dolore moderato-intenso):

- quando i farmaci del primo gradino risultano insufficienti, si introducono gli oppioidi deboli (es. codeina), tipicamente in associazione con Paracetamolo o FANS. Anche questi farmaci sono caratterizzati da un effetto tetto, la cui presenza costituisce la principale ragione clinica per cui, in caso di dolore non controllato, è necessario passare al gradino successivo.

- Terzo gradino (dolore intenso):

- si utilizzano gli oppioidi potenti (morfina, fentanyl, ossicodone). A differenza delle altre classi, questi farmaci non possiedono un effetto tetto, e il loro dosaggio può essere aumentato in base alle necessità del paziente. La terapia va iniziata con formulazioni ad azione breve per titolare la dose efficace, per poi passare a preparati a rilascio prolungato. L’effetto collaterale più temuto è la depressione respiratoria, che può essere antagonizzata dalla somministrazione di naloxone.

Per impostare una terapia antalgica efficace, è cruciale seguire alcuni principi fondamentali:

- somministrazione a orari fissi: il farmaco deve essere somministrato a intervalli regolari con l’obiettivo di prevenire la sofferenza, effettuando la somministrazione prima della ricomparsa del dolore. Dosi rescue (al bisogno) devono essere previste per gestire i picchi dolorosi;

- preferenza per la via orale: è la via di somministrazione da privilegiare, in quanto meno invasiva e più gestibile per il paziente;

- personalizzazione della terapia: il trattamento deve essere “cucito su misura” per ogni paziente, bilanciando il controllo del dolore con la tollerabilità degli effetti avversi;

- chiarezza delle istruzioni: è essenziale fornire al paziente e ai familiari indicazioni precise su farmaci, dosaggi, orari e gestione degli effetti collaterali.

Tra gli effetti collaterali più comuni degli oppioidi vi sono stipsi, nausea e vomito. Mentre la nausea e il vomito tendono a ridursi dopo i primi giorni di trattamento, la stipsi è un effetto persistente che richiede una gestione proattiva. È importante comunicare al paziente la transitorietà di alcuni di questi effetti per garantire l’aderenza terapeutica.

Stipsi

L’incidenza è molto elevata (fino al 90%) ed è causata da fattori quali l’uso di oppiacei, la ridotta attività fisica e la scarsa alimentazione. L’approccio gestionale include:

- interventi non farmacologici: adeguata idratazione e, se possibile, attività fisica;

- interventi farmacologici: quando si prescrivono oppioidi, è necessario avviare una profilassi con lassativi. Una classe di farmaci specifica per la stipsi indotta da oppioidi è quella dei PAMORAs (antagonisti periferici dei recettori μ-oppioidi), come metil-naltrexone, naloxegol e naldemedina. Questi agenti bloccano i recettori μ a livello intestinale senza attraversare la barriera emato-encefalica, alleviando la stipsi senza annullare l’effetto analgesico centrale. Sono controindicati in caso di ostruzione intestinale. Nel caso di ostruzione intestinale o stasi gastrica imminenti, è utile l’octreotide per diminuire il volume delle secrezioni intestinali e pancreatiche. Per l’ostruzione irreversibile, il trattamento è puramente sintomatico con spasmolitici, aloperidolo e morfina.

Dispnea

È un’esperienza soggettiva di “fame d’aria” non necessariamente correlata a parametri oggettivi. Il trattamento è primariamente sintomatico:

- oppioidi a basse dosi: riducono la sensibilità del centro respiratorio e la percezione della dispnea;

- benzodiazepine: utili per controllare la componente ansiosa associata;

- broncodilatatori e cortisonici: indicati in pazienti con BPCO o componente broncospastica;

- anticolinergici (es. scopolamina): impiegati per ridurre le secrezioni respiratorie e il conseguente “rantolo”.

Affaticamento

Presente in oltre il 90% dei pazienti terminali, l’affaticamento (astenia) viene valutato tramite scale funzionali come il Karnofsky Performance Status. Le opzioni farmacologiche sono limitate ma possono includere:

- glucocorticoidi: possono migliorare temporaneamente l’energia e lo stato d’animo;

- psicostimolanti (es. metilfenidato): possono aumentare i livelli di energia in pazienti selezionati.

Depressione

Il dolore non controllato, l’affaticamento e alcuni farmaci (glucocorticoidi, chemioterapici) sono importanti fattori di rischio. Alcune neoplasie, come il cancro del pancreas, sono associate a un’elevata incidenza di depressione. Se l’aspettativa di vita è superiore a un mese, il trattamento d’elezione si basa su SSRI (inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina) e SNRI (inibitori della ricaptazione della serotonina e noradrenalina).

Sindrome confusionale

Questo sintomo (delirio) è frequente nelle fasi pre-morte ed è spesso causato da encefalopatia metabolica, insufficienza d’organo, ipossiemia o farmaci (oppiacei, anticolinergici). È fondamentale comunicare tempestivamente con i familiari, avvertendoli che lo stato di coscienza del paziente potrebbe compromettersi irreversibilmente. La terapia si basa su:

- neurolettici: l’aloperidolo è il farmaco di prima linea;

- antipsicotici atipici: olanzapina e risperidone sono valide alternative.

Mentre la gestione dei sintomi cronici costituisce la base dell’assistenza palliativa, il clinico deve essere preparato ad affrontare le complicanze acute che possono precipitare la condizione del paziente: le emergenze oncologiche.

Gestione delle emergenze oncologiche

Nel contesto palliativo, un’emergenza oncologica è una condizione acuta che, pur non essendo trattata con finalità curative, richiede un intervento tempestivo per prevenire sofferenze intollerabili o disabilità irreversibili, come la paralisi. L’obiettivo è preservare la qualità della vita residua, alleviando sintomi gravi e improvvisi.

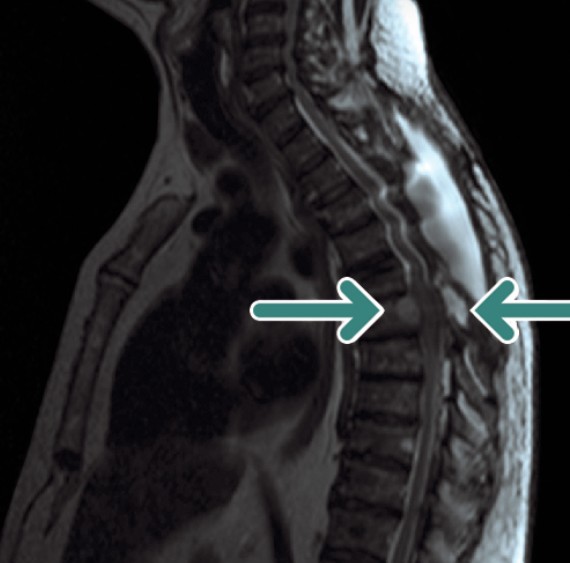

Sindrome da compressione midollare

Questa sindrome è causata dalla compressione del midollo spinale o della cauda equina da parte di una massa tumorale. Rappresenta un’emergenza assoluta, poiché un ritardo diagnostico-terapeutico può portare a lesioni neurologiche permanenti. I tumori primitivi che più frequentemente la causano sono quelli del polmone e della mammella.

Il quadro clinico di presentazione include:

- dolore (90% dei casi): tipicamente localizzato a livello della colonna, peggiora con i movimenti e il decubito e risponde scarsamente agli analgesici comuni;

- perdita di forza (70%): si manifesta con debolezza, solitamente bilaterale e simmetrica, a livello degli arti;

- alterazioni della sensibilità: presenti nel 50-70% dei pazienti, anche se raramente sono un sintomo d’esordio;

- alterazioni autonomiche: la perdita del controllo sfinterico (ritenzione o incontinenza urinaria) è un segno tardivo e indica una prognosi infausta.

La diagnosi è primariamente clinica. La Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) è la tecnica di imaging di elezione per confermare il sospetto e definire l’estensione della lesione.

Il protocollo di trattamento deve essere avviato con la massima urgenza:

- corticosteroidi: il desametasone ad alte dosi è il primo intervento da attuare al solo sospetto clinico, grazie alla sua potente azione antiedemigena e antineoplastica, oltre al suo ruolo di co-analgesico già discusso nel trattamento del dolore neuropatico;

- radioterapia: rappresenta il trattamento d’elezione nella maggior parte dei casi e deve essere iniziata il prima possibile;

- chemioterapia: utile solo per tumori altamente chemiosensibili, come linfomi o tumori germinali;

- chirurgia: indicata in casi selezionati, come nei tumori radioresistenti o quando è necessaria una diagnosi istologica non ottenibile altrimenti.

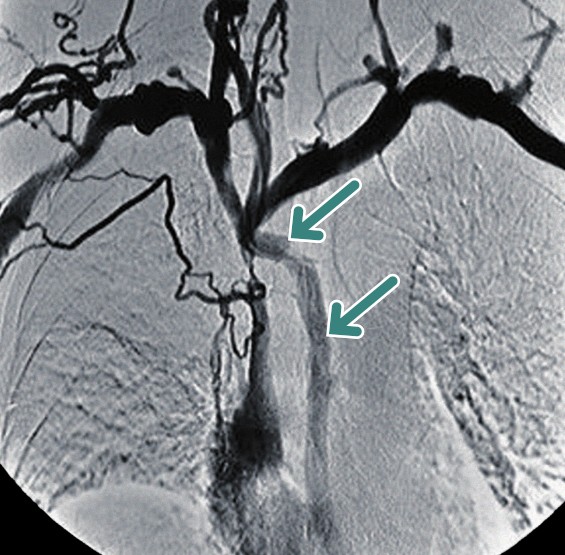

Sindrome della Vena Cava Superiore

Questa sindrome è causata dall’ostruzione del flusso sanguigno nella vena cava superiore, con conseguente aumento della pressione venosa a monte. I sintomi caratteristici sono cefalea, edema al volto e al collo (“edema a mantellina”) e turgore delle vene giugulari.

La vena azygos svolge un ruolo cruciale nello stabilire un circolo collaterale per bypassare l’ostruzione. La presentazione clinica e la gravità della sindrome dipendono dalla localizzazione dell’ostacolo rispetto al suo sbocco:

- ostruzione al di sotto dello sbocco della vena azygos: il compenso è inefficace. Il sangue deve defluire attraverso le vene lombari e la vena cava inferiore, causando la comparsa di vene dilatate a livello addominale;

- ostruzione al di sopra dello sbocco della vena azygos: il compenso è parziale. Si aprono vasi collaterali (vena succlavia, vene intercostali) che portano il sangue alla vena azygos, la quale rimane permeabile e riesce a condurre parte del flusso alla vena cava superiore a valle dell’ostruzione;

- ostruzione allo sbocco della vena azygos: è lo scenario più impegnativo. Il sangue deve raggiungere la vena cava inferiore attraverso le vene superficiali toraciche (mammaria, intercostali), in cui il flusso si inverte, per poi passare alle vene epigastriche e all’iliaca esterna.

L’eziologia è prevalentemente neoplastica (80% dei casi), con il carcinoma polmonare microcitico che rappresenta la causa più comune.

Il trattamento palliativo d’emergenza include una serie di misure integrate:

- misure fisiche: riposo a letto con la testata elevata a 45°;

- terapia farmacologica: ossigenoterapia, corticosteroidi (desametasone) per ridurre l’edema, e diuretici (furosemide) per diminuire il precarico;

- indicazioni dietetiche: dieta priva di sale per limitare la ritenzione di liquidi.

Una volta gestite le emergenze acute, che rappresentano picchi di complessità assistenziale, l’attenzione clinica si sposta inevitabilmente sulla gestione del processo del morire.

L’approccio clinico negli ultimi giorni di vita

La fase terminale, o “agonia“, è lo stato che precede la morte e richiede un cambiamento radicale del paradigma assistenziale. L’obiettivo primario diventa garantire il massimo comfort possibile al paziente, gestire la sofferenza refrattaria e offrire un supporto costante alla famiglia. In questa fase, è imperativo astenersi da interventi diagnostico-terapeutici inappropriati che potrebbero solo prolungare il processo del morire.

I segni clinici tipici dello stato agonico includono:

- disturbi respiratori con respiro irregolare e accumulo di secrezioni (rantolo);

- cianosi;

- incapacità a deglutire;

- agitazione psicomotoria o, al contrario, debolezza estrema;

- disorientamento fino al coma.

Il principio clinico fondamentale è dare priorità assoluta al comfort. Ciò significa astenersi da esami complementari e valutare la sospensione (withdrawing) o la non attivazione (withholding) di trattamenti di supporto vitale (es. antibiotici, nutrizione artificiale) ritenuti ormai futili e inappropriati.

Per la gestione dell’agitazione terminale, si utilizzano farmaci come l’aloperidolo, la clorpromazina e il midazolam, una benzodiazepina ad azione ultrarapida con effetto sedativo e ansiolitico.

Per quanto riguarda idratazione e nutrizione, non è stato dimostrato che la somministrazione forzata di liquidi per via endovenosa o enterale allevi la sofferenza; anzi, potrebbe prolungare l’agonia. Pertanto, non si deve forzare l’assunzione di cibo o liquidi. Sono invece fondamentali le misure di comfort come un’accurata igiene del cavo orale, l’applicazione di lubrificanti per le labbra e di lacrime artificiali.

In presenza di sintomi refrattari (dolore, dispnea, agitazione) che causano sofferenza intollerabile in un paziente in fase agonica, è indicata la sedazione palliativa. Questa procedura consiste nel ridurre lo stato di coscienza del paziente al livello necessario per alleviare la sofferenza. Per avviarla è sempre richiesto il consenso del paziente, che può essere esplicito, implicito o delegato ai familiari qualora il paziente non sia più in grado di esprimersi.

I farmaci utilizzati sono scelti in base al sintomo target:

- morfina per il dolore o la dispnea refrattari;

- scopolamina per il controllo degli stertori (rantolo agonico);

- midazolam o antipsicotici (clorpromazina, aloperidolo) per l’agitazione incoercibile.

Al momento del decesso, la comunicazione con i familiari assume un’importanza cruciale. È necessario annunciare l’evento con un linguaggio semplice, diretto e non ambiguo, rassicurandoli sul fatto che tutte le cure appropriate sono state prestate per garantire una morte serena e dignitosa al loro caro.

Fonte: Manuale di anestesia e rianimazione. Concorso Nazionale SSM.