I bloccanti neuromuscolari sono farmaci che agiscono in modo selettivo a livello della placca motrice, interferendo con la trasmissione colinergica. Il loro principale bersaglio è il recettore nicotinico dell’acetilcolina (nAChR), presente sulla membrana delle fibre muscolari scheletriche. Questi farmaci inducono un blocco della contrazione volontaria, risultando fondamentali in contesti clinici come l’intubazione tracheale, gli interventi chirurgici e l’adattamento alla ventilazione meccanica. Dopo la somministrazione, il paziente va incontro a una paralisi diaframmatica che richiede supporto ventilatorio fino al completo metabolismo del farmaco.

La placca neuromuscolare e il meccanismo di azione

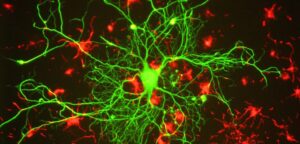

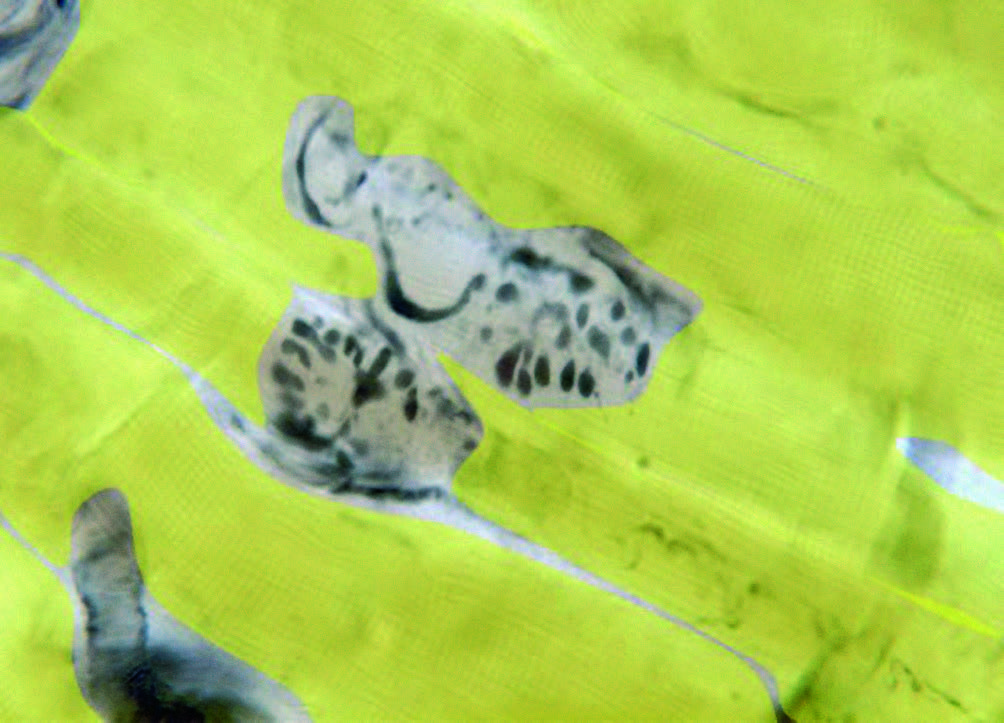

La placca neuromuscolare rappresenta il punto di connessione tra i motoneuroni e le fibre muscolari. Quando un impulso nervoso raggiunge il terminale presinaptico, viene rilasciata acetilcolina (ACh), che si lega alle subunità α del recettore nicotinico post-sinaptico. Per l’apertura del canale ionico è necessario il legame contemporaneo di due molecole di ACh. L’acetilcolina viene poi rapidamente degradata dalle colinesterasi in acetato e colina, garantendo una trasmissione sinaptica precisa e controllata.

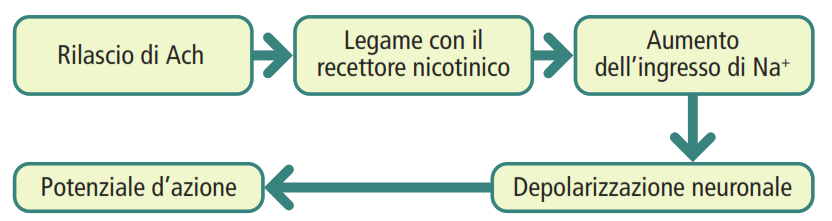

La fisiologia della contrazione muscolare a livello della giunzione neuromuscolare può essere schematicamente riassunta nelle seguenti fasi:

- rilascio di Acetilcolina (Ach): un impulso nervoso arriva al terminale dell’assone di un motoneurone, provocando il rilascio del neurotrasmettitore acetilcolina nella fessura sinaptica;

- legame con il recettore nicotinico: l’Ach si lega ai recettori nicotinici presenti sulla membrana della fibra muscolare (sarcolemma), nella placca motrice;

- aumento dell’ingresso di Na⁺: il legame dell’Ach con i recettori apre canali ionici che permettono l’ingresso di ioni sodio (Na⁺) nella cellula muscolare;

- depolarizzazione neuronale: l’ingresso di Na⁺ provoca una depolarizzazione della membrana muscolare;

- potenziale d’azione: se la depolarizzazione supera una certa soglia, si genera un potenziale d’azione che si propaga lungo il sarcolemma, innescando la contrazione muscolare.

Classificazione: bloccanti depolarizzanti e non depolarizzanti

I bloccanti neuromuscolari si dividono in due categorie principali, in base al loro meccanismo d’azione.

I miorilassanti depolarizzanti, come la succinilcolina, mimano l’azione dell’ACh legandosi in modo persistente al recettore nicotinico. Questo provoca fascicolazioni muscolari transitorie con depolarizzazione prolungata e periodo di eccitazione ripetitiva. Segue blocco della trasmissione neuromuscolare e paralisi flaccida.

La succinilcolina ha un’emivita molto breve (circa 4 minuti) grazie alla sua degradazione da parte delle pseudocolinesterasi plasmatiche. Viene utilizzata principalmente nell’induzione a rapida sequenza per il suo rapido onset (circa 60 secondi), ma presenta diversi effetti collaterali, tra cui bradicardia, iperkaliemia e rischio di ipertermia maligna.

I miorilassanti non depolarizzanti, invece, agiscono come antagonisti competitivi reversibili del recettore nicotinico. Questi farmaci, come il rocuronio e il vecuronio, inducono una paralisi muscolare flaccida senza la fase iniziale di fascicolazioni. La loro durata d’azione è più lunga rispetto alla succinilcolina e varia in base alla dose somministrata. Per valutare l’efficacia del blocco, si utilizzano parametri come l’ED95 (dose efficace per il 95% di depressione muscolare) e l’indice di recupero (tempo necessario per ripristinare il 75% della funzione neuromuscolare).

| Durata d’azione | Miorilassanti | Tempo d’inizio (min) | Durata al recupero del 25% (min) |

| Breve | Mivacurio | 3–4 | 2,0 |

| Intermedia | Atracurio | 3–4 | 20 |

| Cisatracurio | 5–7 | 23 | |

| Rocuronio | 1,5–3 | 90 | |

| Vecuronio | 3–4 | 70 | |

| Lunga | Doxacurio | 2,5 | 95 |

| Pancuronio | 1,8 | 140 |

Antagonismo del blocco neuromuscolare

Al termine di un intervento chirurgico o di una procedura che richiede l’uso di bloccanti neuromuscolari, è fondamentale garantire un completo recupero della funzione muscolare per evitare complicanze come la PORC (Post-Operative Residual Curarization). La debolezza muscolare che ne consegue può causare desaturazione, ipercapnia, riduzione del tono muscolare faringeo e aumentato rischio di inalazione e polmonite ab ingestis.

Per la succinilcolina non si hanno farmaci che antagonizzano l’effetto di miorisoluzione, ma l’unica soluzione che possiede l’anestesista è quella di ventilare i polmoni del paziente finché il farmaco non verrà metabolizzato dalle pseudocolinesterasi.

Gli inibitori delle colinesterasi, come la neostigmina e l’edrofonio, aumentano la concentrazione di ACh a livello sinaptico, competendo con i bloccanti non depolarizzanti. Tuttavia, poiché questi farmaci agiscono anche a livello sistemico, è necessario associarli ad agenti anticolinergici (come l’atropina) per contrastare effetti indesiderati come bradicardia e ipersalivazione.

Le dosi utilizzate per ottenere l’antagonismo sono: Neostigmina da 0.04 a 0.08 mg/kg o edrofonio 1 mg/kg con atropina o glicopirrolato 15 mcg/kg.

Una soluzione più moderna e selettiva è rappresentata dal sugammadex, una ciclodestrina in grado di chelare direttamente il rocuronio e il vecuronio nel plasma, favorendone l’eliminazione renale. A differenza degli inibitori delle colinesterasi, il sugammadex non provoca effetti muscarinici e garantisce un antagonismo rapido ed efficace.

La scelta del bloccante neuromuscolare dipende dal contesto clinico. La succinilcolina rimane il farmaco d’elezione per l’intubazione in emergenza, mentre i bloccanti non depolarizzanti sono preferibili in chirurgia elettiva, soprattutto quando è disponibile il sugammadex per il reversal.

Un monitoraggio accurato della funzione neuromuscolare (ad esempio con il train-of-four, TOF) è essenziale per prevenire la PORC, una condizione potenzialmente pericolosa che può portare a ipoventilazione, atelettasie e aumentato rischio di polmonite ab ingestis.

Fonte: Manuale di anestesia e rianimazione. Concorso Nazionale SSM.