La medicina nucleare offre un contributo fondamentale nella diagnosi e nella caratterizzazione delle neoplasie, fornendo informazioni preziose che spesso integrano e completano quelle degli esami di imaging morfologico come mammografie, ecografie o TAC. Il suo punto di forza è la capacità di visualizzare l’attività biologica e metabolica di una lesione, aiutando a distinguere tra tessuto benigno e maligno.

Un classico esempio è la valutazione del nodulo tiroideo. Quando un’ecografia rivela la presenza di noduli, la scintigrafia tiroidea con Tecnezio-99m Pertecnetato o Iodio-123 permette di valutarne la funzionalità. I noduli che captano avidamente il radiofarmaco sono definiti “caldi” e sono quasi sempre benigni (adenomi iperfunzionanti). Al contrario, i noduli “freddi” (che non captano il tracciante) possono essere maligni e richiedono un successivo approfondimento con agoaspirato sotto guida ecografica per una diagnosi citologica definitiva. Questo approccio step-by-step è cruciale per selezionare i pazienti che necessitano realmente di una procedura invasiva.

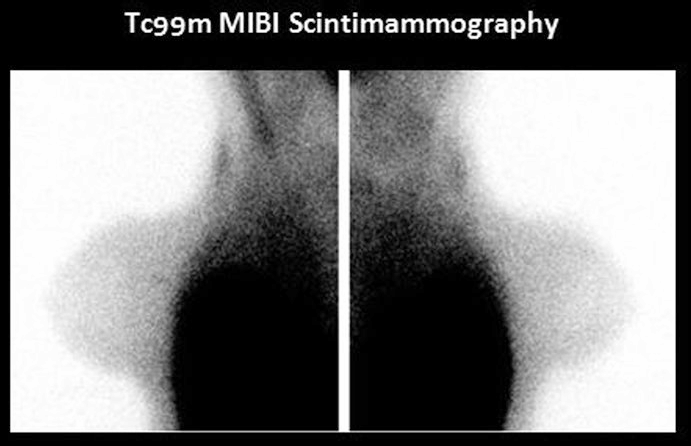

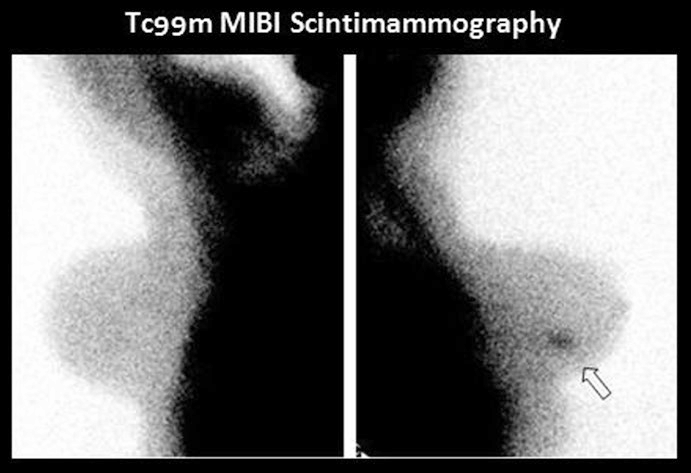

Un altro strumento diagnostico importante, sebbene utilizzato in casi selezionati, è la scintimammografia con Tc-99m Sestamibi (MIBI). Questo esame viene proposto quando la mammografia tradizionale, specialmente in seni con tessuto molto denso, fornisce risultati dubbi o non conclusivi. La procedura è semplice e prevede l’iniezione endovenosa del radiofarmaco, seguita dall’acquisizione di immagini delle mammelle. Le cellule tumorali maligne, caratterizzate da un alto metabolismo e da una densità mitocondriale elevata, tendono ad accumulare il Tc-99m Sestamibi in modo significativo. Pertanto, la presenza di un’area di ipercaptazione (“hot spot“) può indicare la natura sospetta della lesione, guidando il medico verso una biopsia mirata.

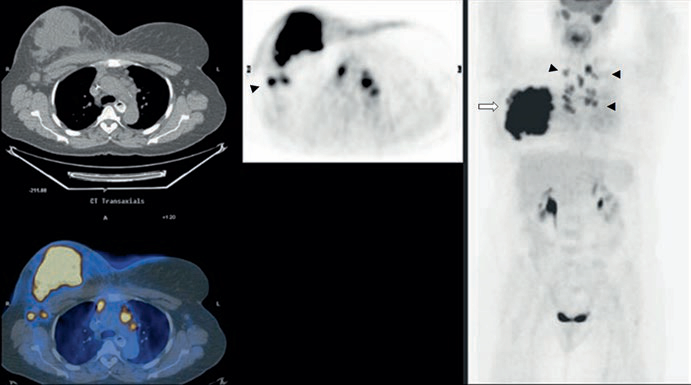

La tecnologia in questo campo è in continua evoluzione. Oggi è disponibile la Mammografia ad Emissione di Positroni (PEM), una telecamera specifica per il seno che offre una risoluzione spaziale molto più elevata rispetto alla scintigrafia tradizionale, permettendo di individuare lesioni di dimensioni più piccole. La PEM è particolarmente utile per valutare l’estensione della malattia in pazienti con una diagnosi già accertata di carcinoma mammario, poiché è in grado di identificare con precisione eventuali focolai tumorali multifocali o multicentrici (cioè presenti in più quadranti dello stesso seno o in entrambi i seni) che potrebbero sfuggire ad altre indagini. Questa informazione è vitale per pianificare l’intervento chirurgico più appropriato, che potrebbe passare da una nodulectomia conservativa a una mastectomia.

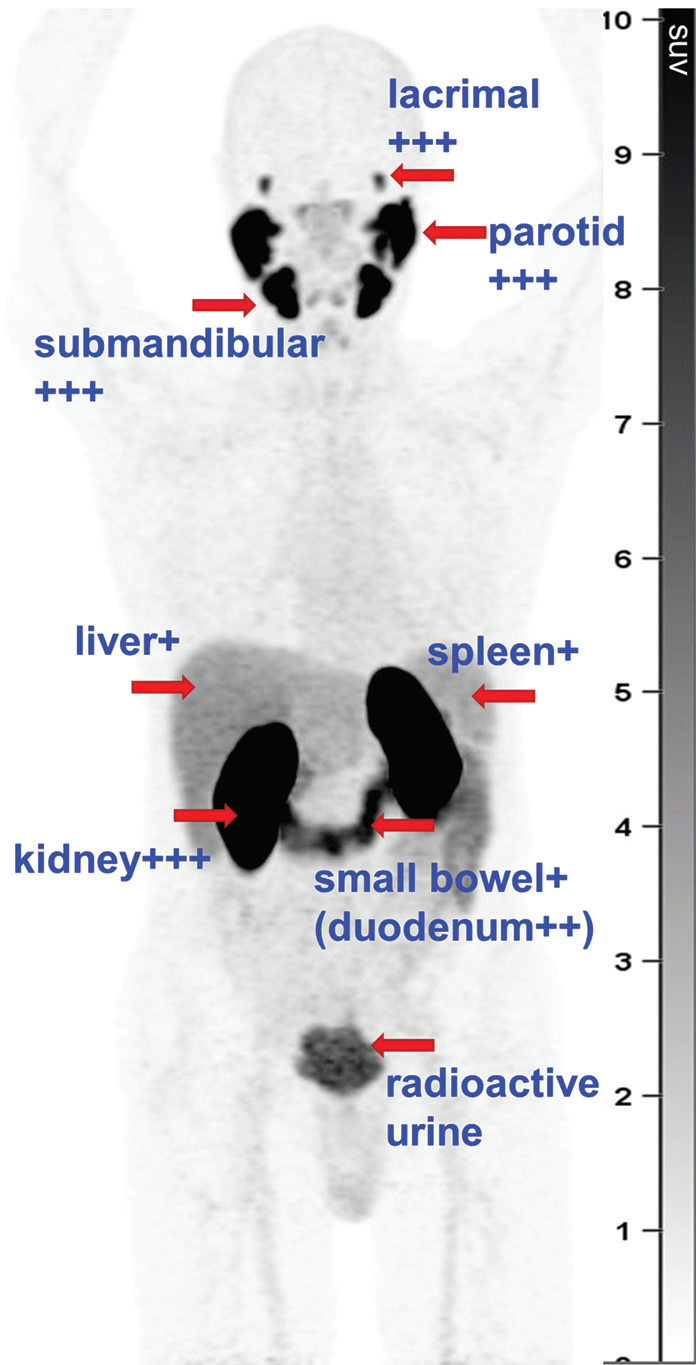

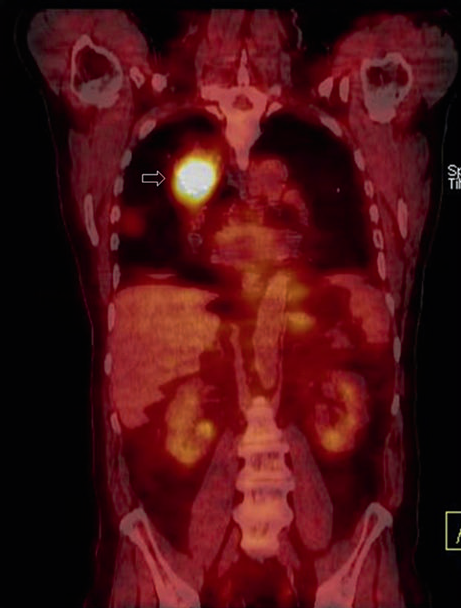

Infine, la PET/TC con Fluorodesossiglucosio (F-18 FDG) rappresenta lo standard d’eccellenza in molti scenari diagnostici oncologici. La sua forza risiede nel visualizzare il consumo di glucosio, tipicamente aumentato in modo esponenziale dalle cellule tumorali (effetto Warburg). Questo esame è estremamente efficace per:

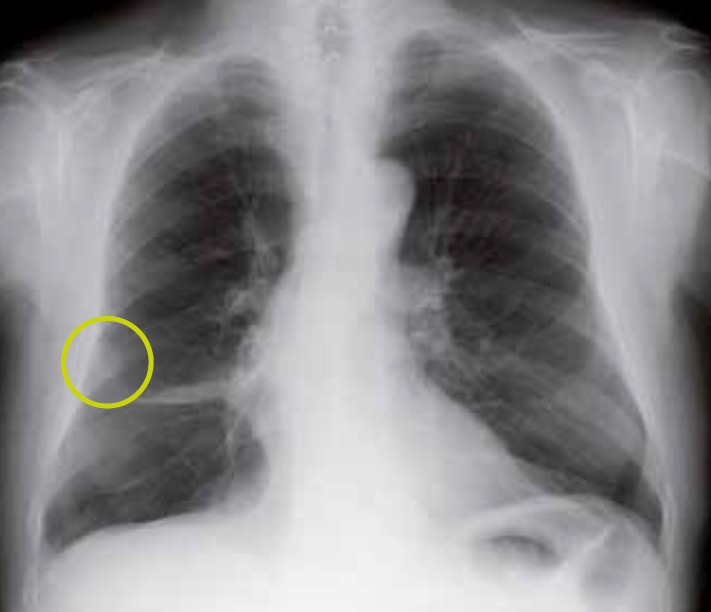

- caratterizzare il nodulo polmonare solitario: permette di distinguere tra una lesione benigna (es. un granuloma) e un probabile carcinoma polmonare con un’altissima accuratezza, riducendo il numero di biopsie non necessarie;

- individuare il tumore primario ignoto (CUP Syndrome): in casi in cui vengono scoperte metastasi senza che sia identificabile il tumore di origine, la PET/CT può spesso individuare il carcinoma primario grazie alla sua capacità di esplorare metabolicamente tutto il corpo;

- sostenere la diagnosi di tumore al seno in casi selezionati: sebbene non sia un esame di screening, può essere utile in casi particolari, ad esempio in donne con tessuto mammario estremamente denso o con protesi, o per caratterizzare lesioni molto aggressive.

In sintesi, la medicina nucleare non si limita a “fotografare” la forma di una lesione, ma ne “ascolta” il metabolismo, fornendo ai clinici informazioni preziose e non altrimenti ottenibili per una diagnosi precisa e personalizzata.

Fonte: A Concise Guide to Nuclear Medicine (Abdelhamid H. Elgazzar e Saud Alenezi)