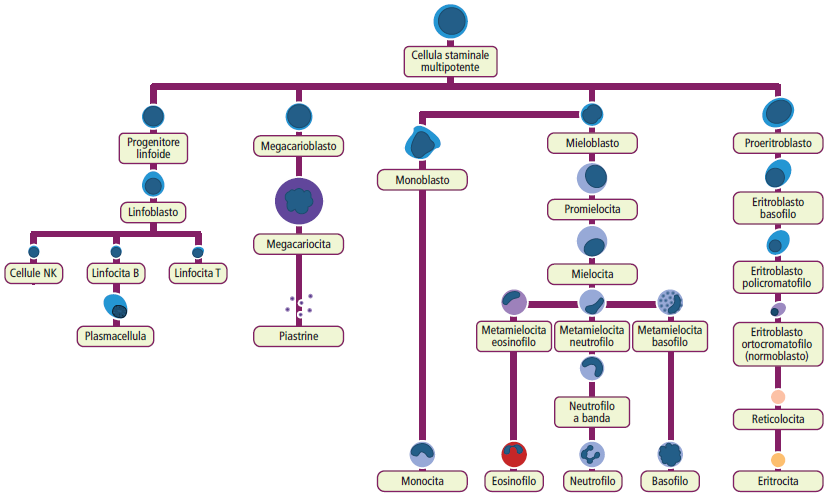

Le anemie emolitiche sono un gruppo di malattie caratterizzate dalla distruzione prematura degli eritrociti (emolisi), con una sopravvivenza media inferiore ai 120 giorni. Questa condizione può essere compensata da un’aumentata produzione midollare di globuli rossi (eritropoiesi), che in alcuni casi previene lo sviluppo di anemia (stato emolitico compensato).

Tuttavia, quando il tasso di distruzione supera la capacità rigenerativa del midollo osseo, si instaura un’anemia. Inoltre, stati emolitici cronici possono andare incontro a scompenso in seguito a eventi come infezioni (es. Parvovirus B19, che causa crisi aplastica), aumenti improvvisi dell’emolisi (crisi emolitica) o carenze nutrizionali (es. deficit di folati per iperconsumo, con crisi megaloblastica).

Manifestazioni cliniche e laboratoristiche

L’emolisi si associa a segni biologici ben definiti, che possono aiutare nella diagnosi.

Segni di aumentata distruzione eritrocitaria:

- iperbilirubinemia indiretta (dovuta al catabolismo dell’eme);

- aumento della LDH (enzima rilasciato in circolo per lisi cellulare);

- emolisi intravascolare: si manifesta con emoglobinuria (urine scure), emosiderinuria e riduzione dell’aptoglobina (che lega l’emoglobina libera);

- emolisi extravascolare: tipica delle forme croniche, si associa a splenomegalia, ittero e colelitiasi pigmentaria (per l’aumento della bilirubina).

Segni di aumentata eritropoiesi:

- reticolocitosi (aumento dei reticolociti circolanti, indicativi di attiva produzione midollare);

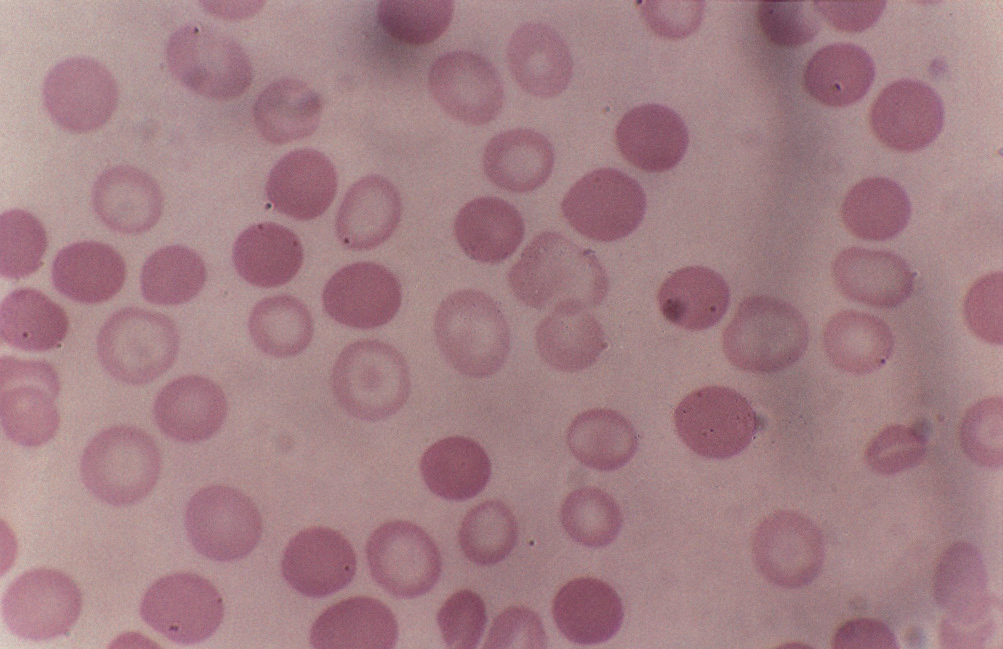

- alterazioni dello striscio di sangue periferico: presenza di macrociti, policromasia, poichilociti e, talvolta, leucocitosi e trombocitosi reattiva.

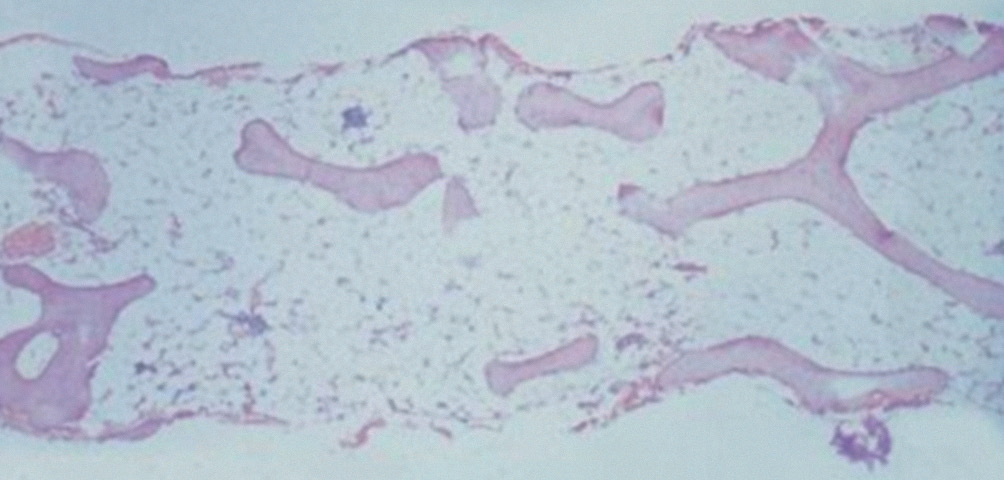

- midollo osseo: iperplasia della serie rossa, con possibile deplezione di folati in caso di eritropoiesi prolungata.

Classificazione delle anemie emolitiche

In base al meccanismo

- Anemie corpuscolari (intrinseche)

- cause: difetti intrinseci dell’eritrocita, come anomalie dell’emoglobina (talassemie, anemia falciforme), deficit enzimatici (G6PD, piruvato chinasi) o alterazioni di membrana (sferocitosi ereditaria);

- quasi sempre ereditarie, tranne l’emoglobinuria parossistica notturna (acquisita).

- Anemie extracorpuscolari (estrinseche)

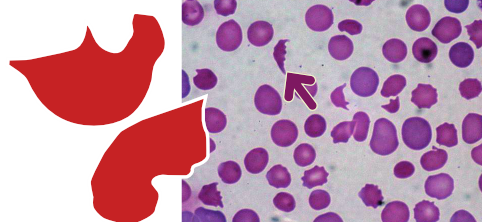

- cause: fattori esterni all’eritrocita, come autoanticorpi (anemia emolitica autoimmune), traumi meccanici (microangiopatie, con presenza di schistociti nello striscio), tossine o ipersplenismo;

- quasi sempre acquisite, poiché non dipendono da difetti intrinseci del globulo rosso.

In base alla sede di emolisi

- intravascolare: rottura degli eritrociti in circolo, con emoglobinuria e marcata anemia acuta;

- extravascolare: distruzione mediata dal sistema reticolo-endoteliale (milza, fegato), con splenomegalia e ittero cronico.

In base alla durata

- acute: esordio improvviso, spesso intravascolare (es. crisi emolitica in deficit di G6PD);

- croniche: decorso protratto, tipicamente extravascolare (es. sferocitosi ereditaria).

| Categoria | Tipo | Eziologia / Patologie |

|---|---|---|

| ANEMIE EMOLITICHE CONGENITE (tutte intracorpuscolari) | Alt. membrana | Sferocitosi ereditaria: Colelitiasi, ↑ MCHC Ellissocitosi ereditaria: alterazioni della permeabilità |

| Enzimopatie | Carenza di G6PD: Favismo (alto potere ossidante) Carenza di piruvato-chinasi Alterazioni del metabolismo dei nucleotidi | |

| Alt. emoglobina | ↓ sintesi catene: Talassemie (n. emazie: normale) Catene difettose: Anemia a cellule falciformi | |

| ANEMIE EMOLITICHE ACQUISITE | Extracorpuscolari | Fattori intrinseci: Ipersplenismo Anticorpi: emolisi immuni Meccanici: microangiopatici (PTT, SEU, CID): schistociti Effetto tossico (infezioni, sostanze chimiche, alterazioni metaboliche, etc.) Anomalie della membrana: Acantocitosi |

| Intracorpuscolari | Emoglobinuria parossistica notturna |

Gestione e terapia

Il trattamento dipende dalla causa:

- supporto trasfusionale nelle forme acute gravi;

- immunosoppressori (corticosteroidi, rituximab) nelle forme autoimmuni;

- splenectomia nelle forme ereditarie refrattarie (es. sferocitosi);

- supplementazione con acido folico nei casi cronici per sostenere l’eritropoiesi.

Le anemie emolitiche richiedono un approccio diagnostico mirato, che integri dati clinici, laboratoristici e, quando necessario, genetici. La distinzione tra forme ereditarie e acquisite, nonché la sede di emolisi, sono cruciali per una terapia appropriata.