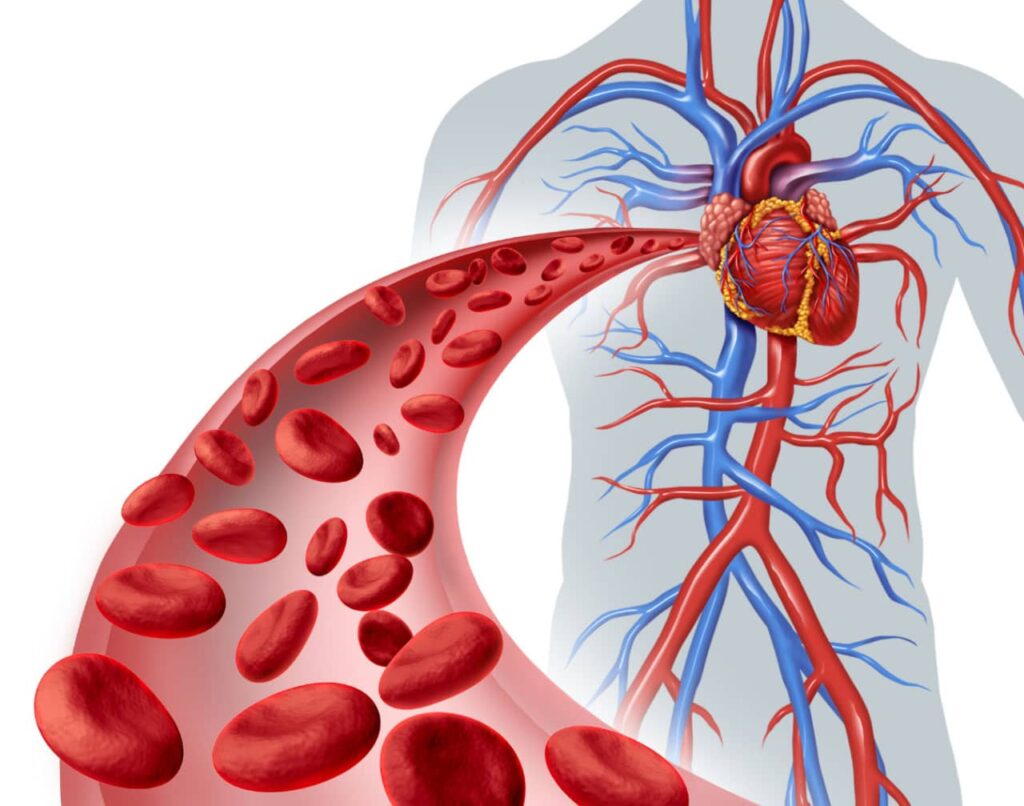

Lo shock è una sindrome clinica acuta e potenzialmente letale, caratterizzata da una inadeguata perfusione tissutale rispetto ai fabbisogni metabolici cellulari. Questo squilibrio coinvolge sia la circolazione macro- che microvascolare ed è generalmente a patogenesi multifattoriale, con una evoluzione progressiva verso la disfunzione d’organo e la morte, se non correttamente trattato.

In termini fisiologici, si verifica uno squilibrio tra l’apporto di ossigeno (DO₂) e il consumo di ossigeno da parte dei tessuti (VO₂), causando ipossia cellulare.

In condizioni normali, la cellula produce energia tramite metabolismo aerobico, generando circa 38 molecole di ATP per molecola di glucosio. Durante lo shock, la ridotta disponibilità di ossigeno obbliga la cellula a passare a un metabolismo anaerobico, con una produzione netta di sole 2 molecole di ATP per glucosio e la conversione del piruvato in lattato, con conseguente acidosi lattica.

Questa condizione di stress metabolico cellulare può portare a:

- disfunzione mitocondriale, con alterazione del metabolismo ossidativo;

- compromissione delle pompe ioniche di membrana, con squilibrio elettrolitico;

- edema cellulare;

- accumulo di CO₂ e lattati, che aggravano l’acidosi metabolica.

Alterazioni patogenetiche principali

Nello shock si possono identificare diverse alterazioni patogenetiche sistemiche:

- ischemia: ridotta perfusione efficace dei tessuti e degli organi, con danno ischemico;

- ipossia: carenza di ossigeno a livello cellulare dovuta a mismatch tra offerta e richiesta di O₂;

- alterazioni mitocondriali: ridotto utilizzo dell’ossigeno anche in presenza di flusso ematico, come avviene nello shock settico.

- danno delle membrane cellulari: perdita dell’integrità strutturale e funzionale;

- disfunzione delle pompe ioniche: in particolare della Na⁺/K⁺-ATPasi, con perdita del gradiente elettrochimico;

- edema intracellulare e interstiziale;

- acidosi metabolica: da accumulo di lattato e ridotta clearance epatica e renale;

- attivazione sistemica della risposta infiammatoria (oggi denominata risposta infiammatoria sistemica o SIRS, ma il termine è stato in parte superato in favore di descrizioni più fenotipiche);

- danno da riperfusione, con produzione di radicali liberi dell’ossigeno (ROS) che aggravano l’infiammazione e il danno tissutale.

Lo shock è reversibile solo nelle fasi iniziali. Se non riconosciuto e trattato tempestivamente, può evolvere in una condizione irreversibile di insufficienza multiorgano (MOF) e, infine, alla morte del paziente. È quindi fondamentale identificare precocemente i segni clinici e iniziare rapidamente il trattamento etiologico e di supporto (fluidi, farmaci vasoattivi, ossigenazione, correzione del pH, ecc.).

Classificazione

Classificazione fisiopatologica

In base alla fisiopatologia dominante, lo shock può essere suddiviso in due grandi categorie:

- shock ipoperfusivo (o ipocinetico), caratterizzato da una riduzione della gittata cardiaca (CO) che comporta una ridotta perfusione sistemica. Le resistenze vascolari sistemiche (SVR) sono generalmente aumentate come meccanismo compensatorio;

- shock distributivo, caratterizzato da una marcata vasodilatazione periferica, che determina riduzione del ritorno venoso e maldistribuzione del flusso ematico, nonostante una gittata cardiaca che può essere normale, aumentata o ridotta. Le resistenze vascolari sistemiche risultano significativamente ridotte.

Classificazione eziologica

In base alla causa sottostante, lo shock può essere classificato in sei categorie principali:

Now loading…

- shock ipovolemico, causato da una perdita di volume intravascolare, ad esempio per emorragia, disidratazione severa, ustioni estese o perdite gastrointestinali;

- shock cardiogeno, derivante da una disfunzione primaria del cuore come pompa, tipicamente per infarto miocardico acuto, aritmie gravi, miocarditi o insufficienza valvolare acuta;

- shock ostruttivo (extra-cardiaco), causato da un ostacolo meccanico al riempimento o all’efflusso del cuore, come nel caso di embolia polmonare massiva, tamponamento cardiaco o pneumotorace iperteso;

- shock settico, causato da un’infezione sistemica con attivazione della risposta infiammatoria, vasodilatazione generalizzata, aumentata permeabilità capillare e disfunzione mitocondriale;

- shock anafilattico, conseguente a una reazione di ipersensibilità di tipo I, mediata da IgE, che provoca rilascio massivo di istamina e altri mediatori con vasodilatazione, ipovolemia relativa e broncospasmo;

- shock neurogeno, derivante da danno al sistema nervoso autonomo, ad esempio per lesione midollare acuta o anestesia spinale, con perdita del tono simpatico vascolare e conseguente vasodilatazione periferica.

Le prime tipologie di shock elencate sono di tipo ipoperfusivo, le ultime tre di tipo distributivo.

| Tipo di Shock | Gittata Cardiaca (CO) | Resistenze Vascolari Sistemiche (SVR) | Pressione Venosa Centrale (PVC) | Note Distintive |

|---|---|---|---|---|

| Ipovolemico | ↓ | ↑ | ↓ | Perdite di volume (sangue o fluidi) |

| Cardiogeno | ↓↓↓ | ↑↑ | ↑ | Cuore incapace di pompare efficacemente |

| Ostruttivo | ↓ | ↑ | ↑ | Ostacolo meccanico (es. TEP, tamponamento) |

| Settico | ↑ (iniziale) / ↓ (tardivo) | ↓↓↓ | ↓ / N | Vasodilatazione e disfunzione mitocondriale |

| Anafilattico | N / ↓ | ↓↓↓ | ↓ | Ipersensibilità acuta, edema, broncospasmo |

| Neurogeno | ↓ | ↓↓ | ↓ | Perdita del tono simpatico (es. lesioni spinali) |

Fonte: Manuale di anestesia e rianimazione. Concorso Nazionale SSM.

Caricamento….